|

所 在 地 | 日高郡日高町原谷 | |

| 標 高 | 349m | ||

| 比 高 | 305m | ||

| 築 城 者 | 崎山飛騨守家正 | ||

| 築 城 年 | 大永2年(1522年) | ||

| 形 式 | 山城 | ||

| 遺 構 | 曲輪 土塁 堀切 石垣 | ||

| 登城時間 | 1時間40分 |

鞍賀多和城(くらがたわじょう)

所 在 地 日高郡日高町原谷 標 高 349m 比 高 305m 築 城 者 崎山飛騨守家正 築 城 年 大永2年(1522年) 形 式 山城 遺 構 曲輪 土塁 堀切 石垣 登城時間 1時間40分

歴 史鞍賀多和城は別称長尾城とも呼ばれ、崎山飛騨守家正が築いたといわれている。家正は田殿荘(現在の広川町田殿)の地頭であった崎山氏の分家で中野城を居城とし、畠山高国が紀伊守護職として当地に入ってから畠山氏に属したという。 大永2年(1522年)9月、畠山高国が本国河内国に帰った隙をみて三好義長がが由良より上陸して、小坊師峰城(日高町)を築いて合戦の準備を進めていることを知った家正は、中野城を嫡子家時に預け急いで鞍賀多和城を築いたという。 鞍賀多和城は、数日のうちに完成し、丸木を建てて、周辺に堀を巡らし塀を立てて、大木を切って逆茂木を設けたという。 合戦は当初家正側が優勢であったが、徐々に三好氏が攻勢に転じたため、多くの家臣を失った家正は、安宅荘勝山城(白浜町)に落ちていったという。 |

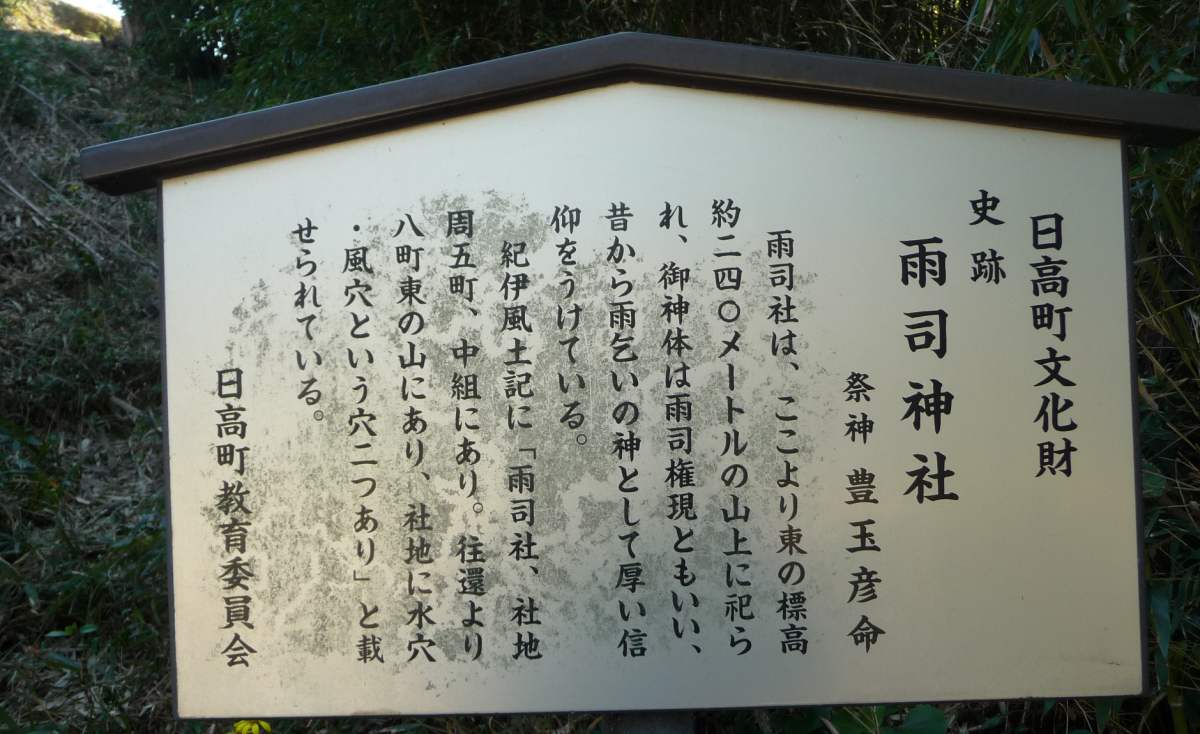

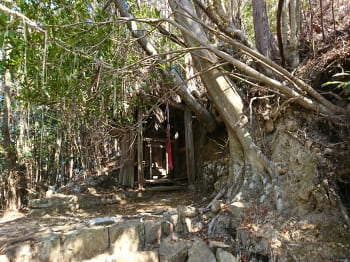

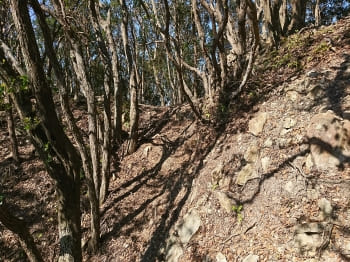

現 状国道42号から県道176号を約3km進むと、雨司神社への参道が登城口である。雨司神社は現在麓に移されているが、それまでは標高230mに祀られていたようである。 城跡までは雨司神社から畑跡を通り過ぎ、そこから長い急斜面を登りきると雨司神社跡がある。 そこからは比較的緩い尾根道を約1km登ると、堀切が2条掘られて、切岸には石垣や崩れた落ちた石が散乱している。 堀切を過ぎると主曲輪を取り巻く腰曲輪があり、ここにも切岸には石垣が見られ、その上方に曲輪がある。 この曲輪は現在シダが生い茂り形状が確認できないが狭く、中央に巨岩があるため櫓台に利用されていたのであろう。 櫓台より西側尾根には2条の堀切と、東側に曲輪が3段連なり北側に一部土塁が確認できる。 東側の曲輪の先には更に3条の堀切が連続して掘られ、曲輪直下の堀切は深く3mほどある。 鞍賀多和城は、古書「鞍賀多和長尾記」には数日で築かれたと記されているが、これだけの土木量や石積の多さから、相当の月日が掛けられたものと思われる。 また築城者は崎山氏との伝承であるが、標高300mの高所にこのような城を一在地領主が築いたとは考えにくく、広域支配者である畠山氏若しくは湯河氏関連の城であろう。 鞍賀多和城は、豊富な土木量や、石積みが多用され中世山城の形を良く残した城跡である。 |

写 真 |

|

|

| 登城口 | 雨司神社 |

|

|

| 雨司神社看板 | 雨司神社跡 |

|

|

| 北側尾根堀切 | 北側尾根堀切と崩れた石垣 |

|

|

| 北側腰曲輪切岸石垣 | 北側腰曲輪切岸石垣 |

|

|

| 主曲輪 | 腰曲輪 |

|

|

| 主曲輪切岸 | 西側尾根堀切 |

|

|

| 西側尾根竪堀 | 西側尾根堀切 |

|

|

| 東側曲輪 | 東側曲輪 |

|

|

| 東側曲輪北側土塁 | 東側堀切 |

|

|

| 東側堀切 | 尾根道より煙樹ケ浜方面 |

経 路

|