|

所 在 地 | 日高郡日高町池田 | |

| 標 高 | 255m | ||

| 比 高 | 200m | ||

| 築 城 者 | 三好義長 | ||

| 築 城 年 | 大永2年(1522年) | ||

| 形 式 | 山城 | ||

| 遺 構 | 曲輪 堀切 竪堀 | ||

| 登城時間 | 1時間 |

小坊師峰城(こぼうしがみねじょう)

所 在 地 日高郡日高町池田 標 高 255m 比 高 200m 築 城 者 三好義長 築 城 年 大永2年(1522年) 形 式 山城 遺 構 曲輪 堀切 竪堀 登城時間 1時間

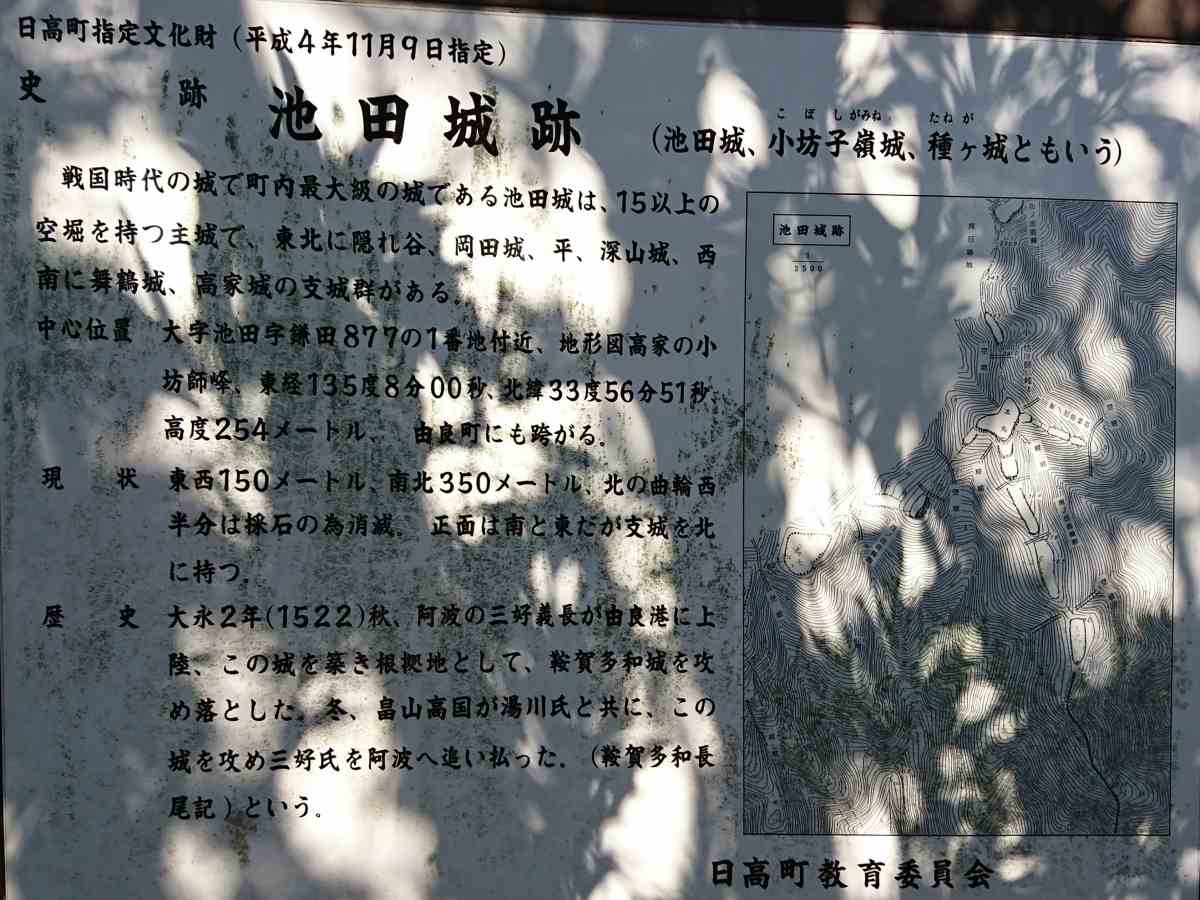

歴 史江戸時代後期に作成された「鞍賀多和長尾記」によると細川氏家臣である三好義長が、紀伊守護職畠山高国の不在を狙って由良港より上陸し、興国寺領の農民数百人を使役し小坊師峰に城を築いたという。これに対して畠山氏家臣である崎山飛騨守が谷向かいに鞍賀多山城(日高町)を築き対峙したが、戦いは三好義長の勝利に終わり、崎山氏は多くの家臣を失い、安宅荘勝山城に落ちていったという。 義長が阿波に帰国後に息子義継が小坊子嶺城を守ったが、畠山高国が河内より帰国し、湯河政春と共に小坊子峰城を攻め、義継は敗れ阿波に退去したという。 しかしこの戦いにおける登場人物は史実とかけ離れており、築城年代が南北朝時代まで遡っていた可能性もある。 |

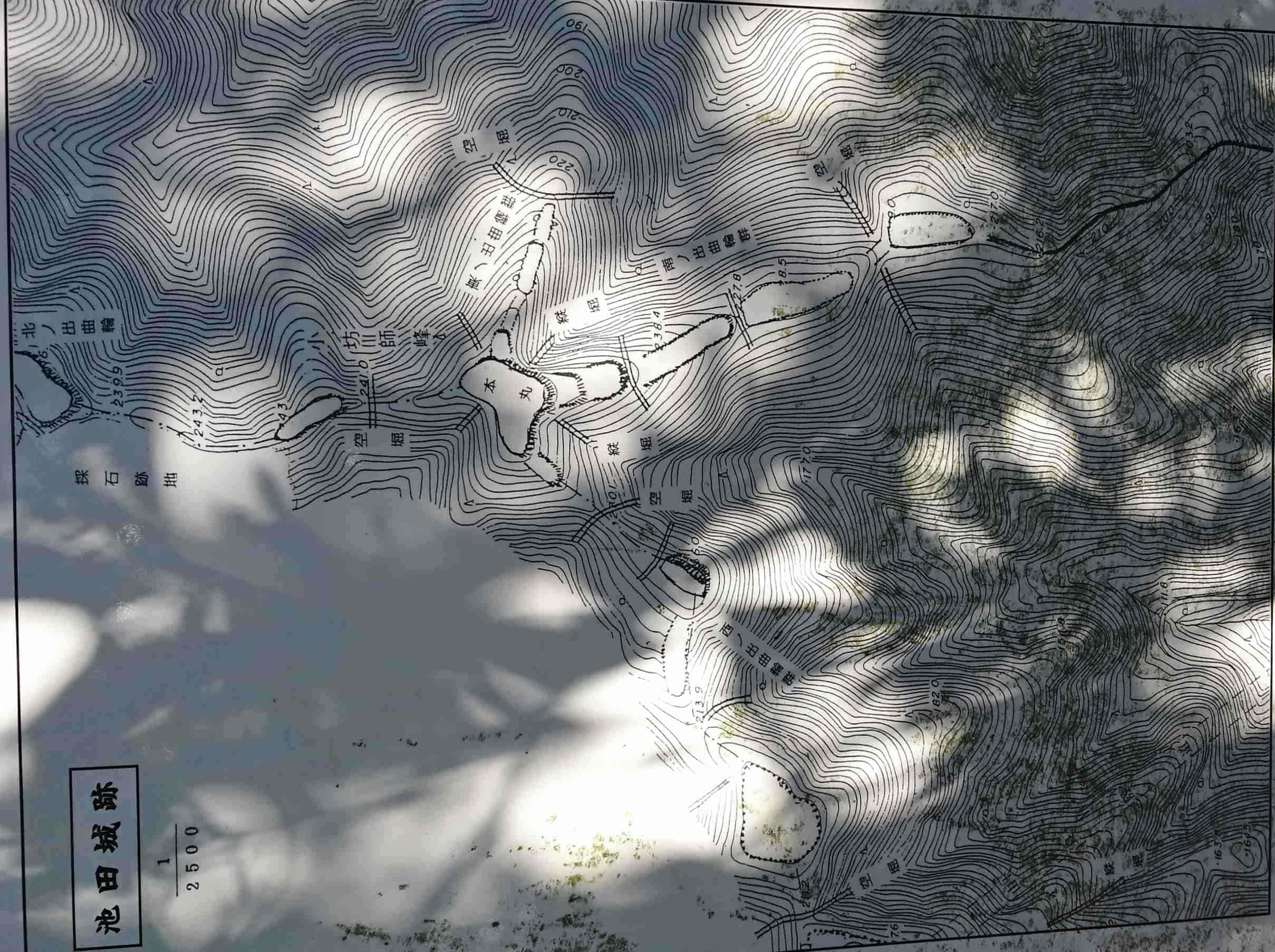

現 状城跡までは国道42号から原谷方面に入り、そこから池田集落過ぎ町道を進むと案内看板がある。そこから山道が整備され途中に遺構を示す看板があるが、ここから城跡までは離れすぎており遺構ではないと思われる。 更に山道を進むと電波塔建設時に造られた未舗装道路に出て北側山頂に向けて登ると城跡に辿り着く。 城跡は東西15m、南北30mの主曲輪を中心に3方の尾根にそれぞれ曲輪を配置し、範囲は東西300mに及び、曲輪が15か所、堀切、竪堀が16か所ほどある大規模な山城である。 主曲輪から西側にある曲輪とは緩やかな斜面で繋がり、曲輪から南側に向けては急な切岸と巨大な竪堀で遮断されている。 また南側尾根に向けて付曲輪と堀切が3条掘られるなど防御の主眼が南側に向けられ、鞍賀多和城方面を意識した構造であることが分かる。 主曲輪から北側に約150m離れた位置に出丸があり、ここからは由良港が一望できる。 小坊師峰城は敵が侵入しやすい各尾根に多くの堀切や曲輪を設けるなど、実戦を想定した縄張りの堅固な城である。 |

写 真 |

|

|

| 登城口看板 | 途中の看板(遺構ではないと思われる) |

|

|

| 未舗装道路 | 南側曲輪 |

|

|

| 南側尾根堀切 | 南側付曲輪 |

|

|

| 主曲輪 | 主曲輪 |

|

|

| 案内看板 | 縄張図 |

|

|

| 主曲輪切岸 | 西側曲輪 |

|

|

| 南側竪堀 | 南側竪堀 |

|

|

| 竪堀直上にある槍突場 | 北側尾根堀切 |

|

|

経 路

|