|

所 在 地 | 有田市宮原 | |

| 標 高 | 274m | ||

| 比 高 | 264m | ||

| 築 城 者 | 湯浅宗重 | ||

| 築 城 年 | 文治元年(1185年) | ||

| 形 式 | 山城 | ||

| 遺 構 | 土塁 堀切 石積み | ||

| 登城時間 | 30分 |

岩室城(いわむろじょう)

所 在 地 有田市宮原 標 高 274m 比 高 264m 築 城 者 湯浅宗重 築 城 年 文治元年(1185年) 形 式 山城 遺 構 土塁 堀切 石積み 登城時間 30分

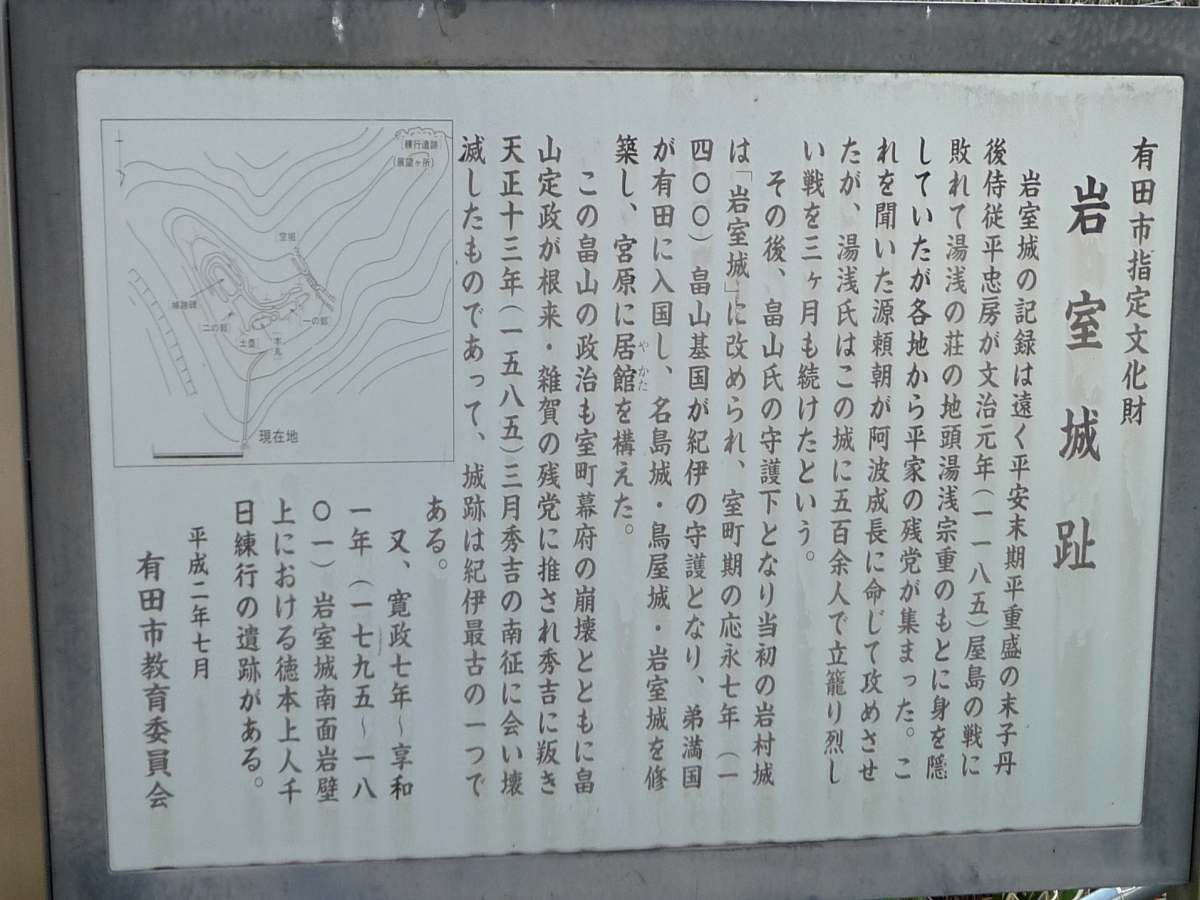

歴 史平安末期の文治元年(1185年)湯浅荘の地頭であった湯浅宗重が、屋島の戦いに敗れ湯浅荘に落ちてきた平忠房ら平家の残党500人らとともに岩室城へ立て籠もり、鎌倉幕府軍と約3か月戦い続けたといわれる。その後室町時代の初め応永七年(1400年)に、紀伊国守護となった畠山基国が、鳥屋城(有田川町)、広城(広川町)及び岩室城を改修し、在田地方統治の拠点とした。室町時代後期になると、雑賀衆や湯河氏の台頭により畠山氏は弱体化したが、天正13年(1585年)羽柴秀吉の紀州攻めに際し、抵抗勢力の盟主に担がれた畠山定政は秀吉軍の攻撃を受け岩室城は落城、畠山氏も滅亡した。 |

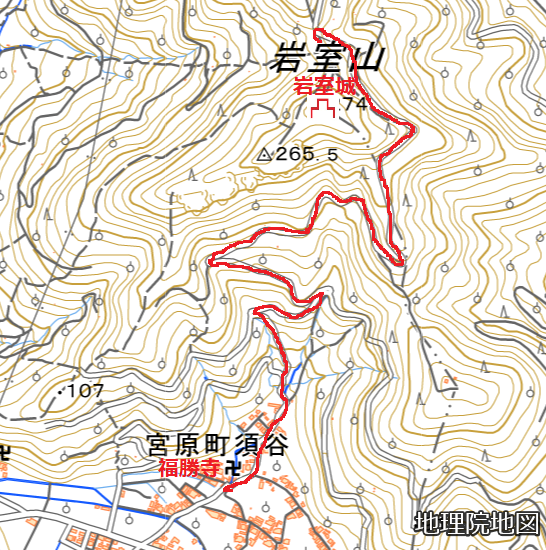

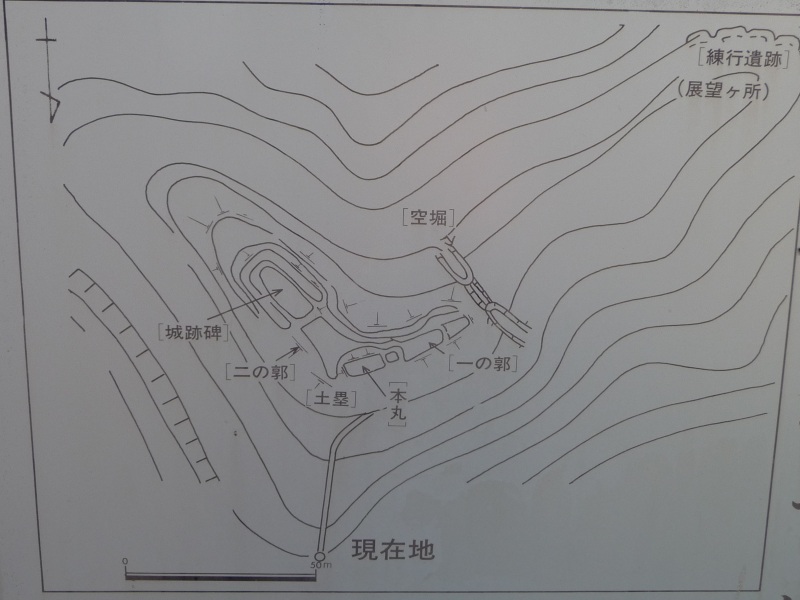

現 状岩室城は有田川北岸の標高274mの岩室山に築かれ、西に熊野古道が、東西に高野街道が通るなど交通の要衝に位置する。城跡までは狭くて急であるが舗装された農道が直下の駐車場まで整備され、そこから山道を登ると到達する。 山頂にあるのが本丸で北側に低い土塁と江戸時代の浄土宗の僧である徳本上人が戦死者の霊を供養するために建てられた石塔がある。 本丸より南西にあるのが一ノ曲輪で南東尾根には堀切が1条掘られ、南東斜面に二ノ曲輪が配置されている。 岩室城は大規模な城郭ではないが、尾根上に配置した曲輪を急な切岸や尾根を堀切で遮断するなど堅固な構造となっている。 |

写 真 |

|

|

| 主曲輪土塁 | 主曲輪にある供養塔 |

|

|

| 一ノ曲輪 | 二ノ曲輪 |

|

|

| 堀切 | 湯浅城方面遠景 |

|

|

| 案内看板 | 縄張図 |

経 路

|