|

所 在 地 | 東牟婁郡串本町古座 | |

| 標 高 | 81m | ||

| 比 高 | 76m | ||

| 築 城 者 | 高川原氏 | ||

| 築 城 年 | 天正9年(1581年) | ||

| 形 式 | 山城 | ||

| 遺 構 | 曲輪 堀切 土塁 | ||

| 登城時間 | 20分 |

虎城山城(こじょうやまじょう)

所 在 地 東牟婁郡串本町古座 標 高 81m 比 高 76m 築 城 者 高川原氏 築 城 年 天正9年(1581年) 形 式 山城 遺 構 曲輪 堀切 土塁 登城時間 20分

歴 史高川原氏は高河原、高瓦ともいい、熊野水軍として古座川河口左岸にある塩崎荘中湊を本貫地とした。高川原氏の祖は、平清盛の嫡孫小松中将維盛の説と、阿波忌部氏の後裔とする説がある。 南北朝時代には伊勢国司北畠氏に仕え、南朝方として各地を転戦した。 天正7年(1579年)奥熊野を統治していた堀内安房守氏善は、虎城山城攻略の前線基地として古座田原に佐部城(串本町)を築き、家臣である椎橋権左衛門を入れた。 これに対して高川原氏は、小山氏、安宅氏、目良氏、山本氏、脇田氏ら口熊野の国衆に援軍を求め、佐部城より南西約500mの場所に岩屋城を築き対峙したが苦戦を強いられ敗北寸前に陥ったが、家臣である浅利平八が鉄砲6匁玉を使って櫓上で指揮する椎橋権左衛門を討ち取り佐部城を落とした。 これにより高川原氏が下里川から西を領有し、堀内氏は那智浜の宮より東を領有するよう改められた。 その後関ヶ原の戦いで西軍に属した高川原氏は浪人となったが、紀伊国主となった浅野氏に嫡子喬盛と共に仕えたという。 |

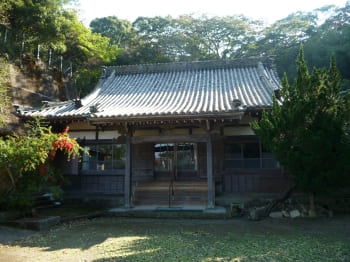

現 状古座川河口左岸にある高河原貞盛の子家盛が建立した青原寺裏山が城跡である。城跡までは青原寺より山道があり、山頂まで登ると二ノ曲輪に出る。 山頂部の地形は3角形をしており、北西隅がやや高くなっている部分が主曲輪である。 二ノ曲輪南側には付曲輪が2段あり、低い土塁が一部残されている。 また二ノ曲輪より北東尾根方面には堀切が1条掘られて、その外側に東西5m、南北13mの平坦地があるがここも城の一部と思われる。 なお二ノ曲輪に建立された石塔は大正4年に建てられ虎城山公園と刻まれているが、今は草に覆われ訪れる人もいない。 |

写 真 |

|

|

| 案内看板 | 青原寺 |

|

|

| 登城口 | 主曲輪 |

|

|

| 主曲輪 | 主曲輪石碑 |

|

|

| 南曲輪 | 南曲輪土塁 |

|

|

| 主曲輪切岸 | 北側尾根堀切 |

|

|

| 北側尾根平坦地 | 九龍島方面遠景 |

経 路

|