|

所 在 地 | 新宮市丹鶴 |

|

| 標 高 | 44m | ||

| 比 高 | 20m | ||

| 築 城 者 | 浅野忠吉 | ||

| 築 城 年 | 元和4年(1618) | ||

| 形 式 | 平山城 | ||

| 遺 構 | 曲輪、石垣 | ||

| 登城時間 | 5分 |

新宮城(しんぐうじょう)

所 在 地 新宮市丹鶴

標 高 44m 比 高 20m 築 城 者 浅野忠吉 築 城 年 元和4年(1618) 形 式 平山城 遺 構 曲輪、石垣 登城時間 5分

歴 史城跡がある丘は丹鶴山と呼ばれ、平安時代熊野三山を支配した熊野別当9代殊勝がそこに住み、11代快真が屋敷を構え、代々居住したところである。戦国時代末期に熊野を統一した堀内氏善が関ケ原の合戦で所領を没収され、代わって紀伊国の領主となった浅野幸長の重臣である浅野忠吉が新宮を与えられ、元和4年(1618)に新宮城の築城に取りかかった。 その後、浅野忠吉が安芸国三原に国替えとなり、代わって徳川頼宣の付家老である水野重仲が3万5千石で入り、城下町として約250年間栄えた。 なお、今に残る新宮城が完成したのは、三代目重上の寛文7年(1667)の時であった。 |

現 状国指定史跡である新宮城は総石垣の近世城郭で、標高44mに築かれた平山城である。城跡までは南側にある駐車場に停め、そこから石段が整備されている。 縄張りは、東側の最高所に本丸と天守台が、その西側に鐘ノ丸(二ノ丸)と松ノ丸(三ノ丸)を配置している。 その後、二ノ丸(鐘ノ丸)を麓(現正明幼稚園)に移し、政治の中心地として整備を行った。 本丸の北側にあうr出丸とは橋で結んでいた時期もあったが、後に本丸石垣が高く積みかえられ、現在の形となった。 また熊野川に面した水の手曲輪には、1万俵の木炭を保管できる炭納戸があり、平地が少ない新宮藩の貴重な財源として、江戸らに送られていたという。 新宮城は各年代に積まれた石垣が豊富に残され、また枡形虎口や門跡など近世平山城の形が良く残された貴重な城跡である。 |

写 真 |

|

|

|

| 本丸 | 本丸 | |

|

|

|

| 天守台 | 天守台 | |

|

|

|

| 天守台石垣 | 本丸石垣(横矢掛) | |

|

|

|

| 本丸石垣 | 王子ヶ浜方面 | |

|

|

|

| 本丸枡形虎口 | 本丸枡形虎口 | |

|

|

|

| 本丸枡形虎口 | 出丸 | |

|

|

|

| 出丸 | 鐘ノ丸(二ノ丸) | |

|

|

|

| 鐘ノ丸(二ノ丸) | 本丸から鐘ノ丸 | |

|

|

|

| 鐘ノ丸石垣 | 松ノ丸(三ノ曲輪)から鐘ノ丸への枡形虎口 | |

|

|

|

| 松ノ丸(三ノ丸) | 大手門 | |

|

|

|

| 大手門石垣 | 公園入口 | |

|

|

|

| 駐車場からの階段 | 浅野時代の石垣 | |

|

|

|

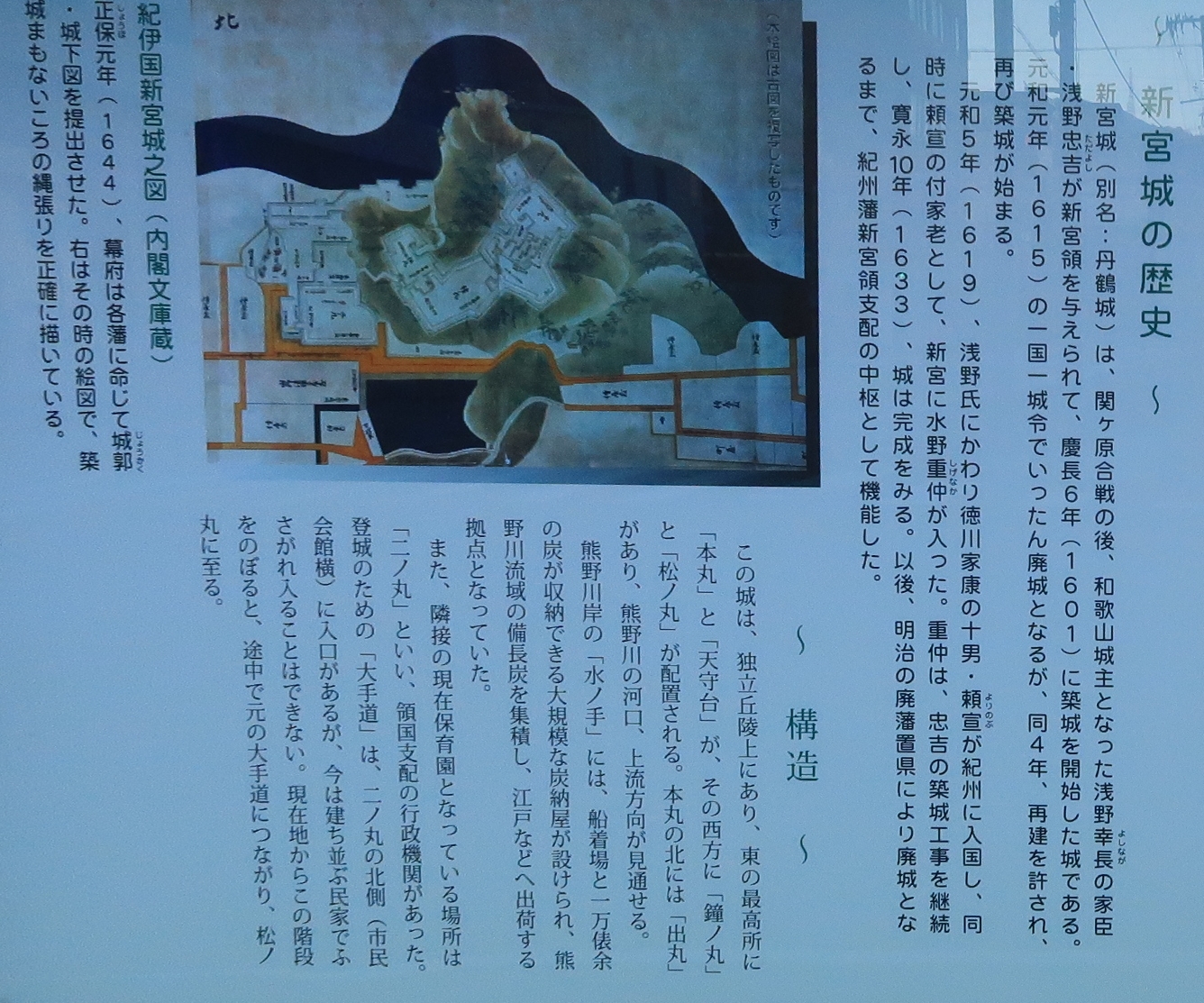

| 案内看板 | 縄張図 |