|

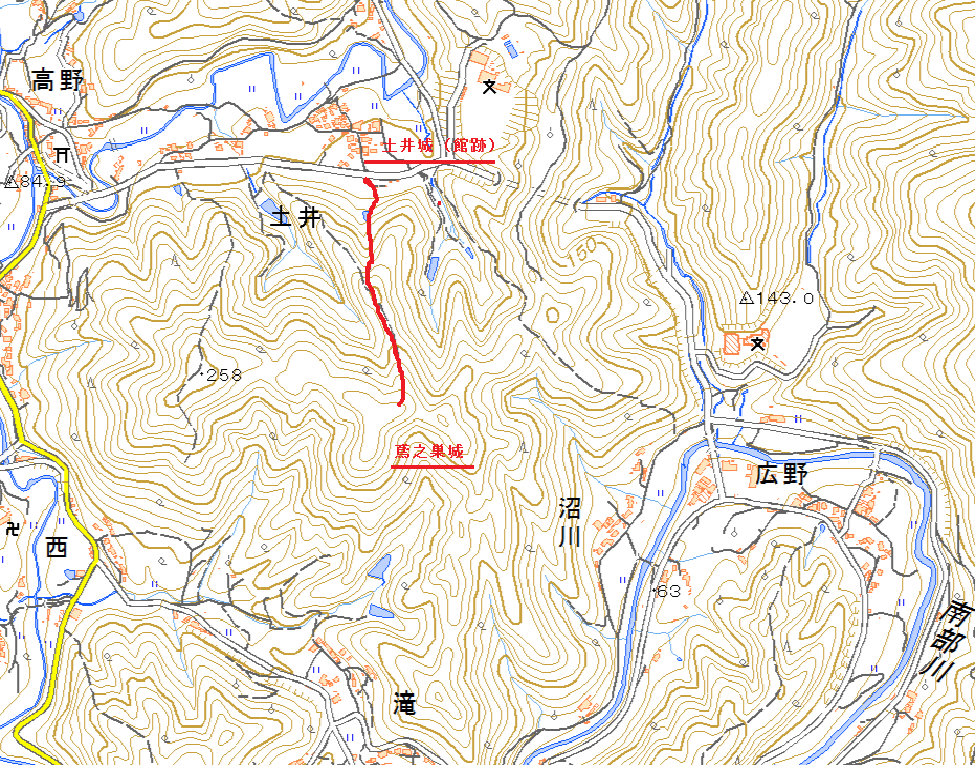

所 在 地 | 日高郡みなべ町西本庄 | |

| 標 高 | 260m | ||

| 比 高 | 160m | ||

| 築 城 者 | 龍神頼綱 | ||

| 築 城 年 | 応永6年(1399年) | ||

| 形 式 | 山城 | ||

| 遺 構 | 曲輪 土塁 堀切 横堀 | ||

| 登城時間 | 40分 |

鳶之巣城(とびのすじょう)

所 在 地 日高郡みなべ町西本庄 標 高 260m 比 高 160m 築 城 者 龍神頼綱 築 城 年 応永6年(1399年) 形 式 山城 遺 構 曲輪 土塁 堀切 横堀 登城時間 40分

歴 史龍神氏の祖である源頼政は、治承4年(1185年)5月に平家と宇治川で戦い奈良へ逃れる途中に敗死、その5男頼氏が現在の田辺市龍神村殿垣内に隠れ住んだ。頼氏から七代後の龍神山城守頼綱は、応永6年(1399年)大内義弘の乱鎮圧のため幕府軍に加わり、功を認められ南部川上流の地を賜り鳶之巣城を築いた。 しかし5代後の当主龍神秀政が湯河氏の謀略により大和高取城で戦死し、その後鳶之巣城も落ちたため龍神氏は没落、その後秀政の子である家綱は島之瀬に逃れ帰農したという。 麓の土井地区には「ヤシキ」などの地名が残され、平時の居館があったと思われ鳶之巣城を詰城とした根小屋形式の城郭であったと思われる。 なお滝地区にある十輪寺には龍神氏一族の墓所や永正10年(1518年)に建てられた宝篋印塔が残されている。 |

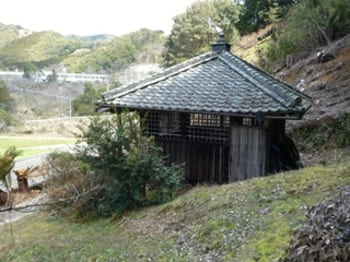

現 状南部川上流にある土井地区に城跡はある。城跡までは麓の墓地駐車場に車を止めて、そこから杉林に向けて山道が整備されているため歩きやすい。 遺構は標高258mの山頂にある主曲輪を中心に3方の尾根に向けて曲輪が配置されている。 主曲輪は南北45m、東西18mの規模で、西側には僅かであるが土塁が残されている。 南側には堀切を挟んで自然地形に近い曲輪と、その下方に取り巻くような横堀と斜面に畝状竪堀群が掘られている。 西側は三つの曲輪が配置され、北側下方に延長50mほどの横堀と、西側尾根に向けて2条の堀切があり、二本目は深さ3m、幅7mある大堀切である。 東側の曲輪は造成が甘く形が明確でないが、二段ある下方の腰曲輪は馬場のように細長い。 鳶之巣城は永世10年(1514年)に落城したとの記録もあるが、畝状竪堀群や横堀を用いた技法は戦国時代末期のものであり、龍神氏に代わる領主が大幅な改修を加えたのであろう。 鳶之巣城は戦国山城の形状を非常に良く残しており、一度訪れる価値がある城跡である。 |

写 真 |

|

|

| 登城口 | 杉林の中の山道 |

|

|

| 尾根道 | 東側曲輪 |

|

|

| 東側竪堀 | 東側曲輪下の馬場 |

|

|

| 東側曲輪から主曲輪方面 | 主曲輪切岸 |

|

|

| 主曲輪北側切岸 | 主曲輪 |

|

|

| 主曲輪南側堀切 | 南側曲輪横堀 |

|

|

| 造成が甘い南側曲輪 | 西側曲輪 |

|

|

| 西側曲輪土塁 | 西側尾根堀切 |

|

|

| 西側曲輪切岸 | 西側曲輪斜面の横堀 |

|

|

| 西側曲輪横堀 | 西側曲輪横堀 |

|

|

| 西側堀切 | 西側堀切 |

経 路 |