|

所 在 地 | 有田郡有田川町清水 | |

| 標 高 | 310m | ||

| 比 高 | 73m | ||

| 築 城 者 | 保田左介知宗 | ||

| 築 城 年 | 室町時代 | ||

| 形 式 | 山城 | ||

| 遺 構 | 曲輪 堀切 畝状竪堀群 | ||

| 登城時間 | 15分 |

紅葉山城(こうようさんじょう)

所 在 地 有田郡有田川町清水 標 高 310m 比 高 73m 築 城 者 保田左介知宗 築 城 年 室町時代 形 式 山城 遺 構 曲輪 堀切 畝状竪堀群 登城時間 15分

歴 史紅葉山城は阿弖川荘を治めていた保田左介知宗がが八幡山に山城を築き、麓の台地に居館を構えた典型的な根小屋式城郭である。知宗は河内高屋城を本拠とする畠山昭高に属し河内にも所領を持ち、当地で登用した家臣を厚遇したことに不満を持つ地元の家臣らが、高野僧徒らと一揆を企て、天正11年(1583年)知宗の留守を狙って紅葉山城に攻め込み紅葉山城は落城するも湯河氏らの仲裁により一揆側と和睦した。 しかし再び一揆が起こり、一揆を支援する高野山勢が保田掃部が守備する鬼ヶ城を落とし紅葉山城を包囲したため、知宗は湯河氏らに援軍を要請し七肱で大合戦となり、一揆側を退けたという。 なお知宗は織田信長に通じ、娘を信長の家臣佐久間盛次の子の安政に嫁として送り、以降は安政の同族に当たる佐久間信盛の与力として活躍したが、天正11年(1583年)賤ヶ岳の戦いに際し、佐久間盛政軍に属して参戦し討死したという。 |

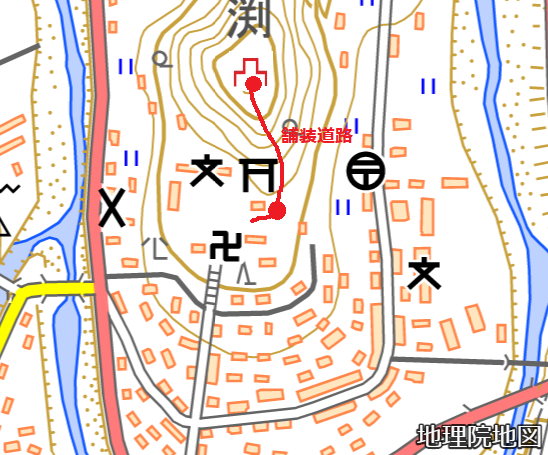

現 状紅葉山城は旧清水町の中心地にあり、麓には町立八幡小学校、清水寺、八幡神社、大日堂が建ち、そこから舗装された道が整備されており登城しやすい。遺構は主曲輪部分が第二次世界大戦時に対空監視所を設けた際に破壊されているが、約5m北側下方にある二ノ曲輪は当時のまま残存している。 二ノ曲輪北側尾根を遮断するため堀切があり竪堀が2重になっている。 また西側斜面には深さ2m、幅4mほどの畝状竪堀群が4本設けられ、北側尾根から南側居館への敵の移動を意識した構造となっている。 なお主曲輪南側にも当時は腰曲輪が数段設けられていたようだが、町の貯水池建設時に破壊されている。 紅葉山城は麓に居館を構えた中世根小屋式城郭の形式を色濃く残しており、また遺構の残存状況も良好であるおすすめの城跡である。 |

写 真 |

|

|

|

| 清水寺 | 八幡神社 | |

|

|

|

| 舗装された山道 | 主曲輪(南側より) | |

|

|

|

| 主曲輪 | 主曲輪の対空監視所跡 | |

|

|

|

| 主曲輪北側 | 主曲輪切岸 | |

|

|

|

| 南側三ノ曲輪 | ||

|

|

|

| 西側折れを伴う堀切 | 西側巨大竪堀 | |

|

|

|

| 北西側堀切 | 北側堀切 | |

|

|

|

| 北側畝状竪堀 | 北側堀切 | |

|

|

|

| 西側搦手 | 清水寺より南側遠景 |

経 路 |

|